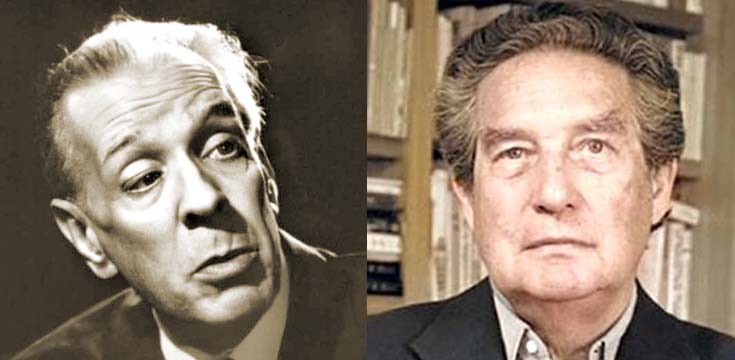

Los vínculos entre el autor y su obra son tentados, confirmados y a la vez negados por dos grandes de la literatura. ¿Cuánto influye realmente la vida del escritor mundano y mortal sobre su trabajo? Y acaso más importante, ¿cuánto permean las palabras la existencia de aquel?

La pregunta, como ya le había sucedido a alguna otra en aquella conferencia sobre la metáfora, podía ser obviada. No obstante, el académico, quizás para anotarse la suerte de hablarle a Borges más que por la verdadera necesidad de una respuesta, deslizó las palabras velozmente, cual si quisiera escapar de su propio arrepentimiento:

—Cuando dijo usted que la gloria acaba por ajar la rosa que venera, ¿qué quiso dar a entender?

No hubo espacio para el silencio. La voz irregular y armoniosa del argentino, como un viejo jazz, despejó al unísono cuestionamientos y murmullos.

—Intentaba decir simplemente que no conviene conocer demasiado la biografía de los poetas —sus múltiples años podían haberle afectado la fluidez del habla, pero jamás su intelecto—. Que es mejor no saber nada de su vida y quede simplemente su obra. Yo, sin duda, había leído muchas biografías y pensé que acababan por ajar la rosa que veneraba. Si uno conoce mucho las circunstancias de un poema puede pensar que sería capaz de escribirlo… puede hasta pensar mal del autor. ¿Qué mejor que la poesía sea anónima?

No quedó oportunidad entonces para réplicas. Tampoco intención. Sería otro escritor, quizás en otra dimensión, y ciertamente en otro tiempo, quien pusiera en jaque tal reparo. Octavio Paz debate, en su magnífico libro El arco y la lira, la efectividad de lo que llama «ciencia de la literatura», desechando las distintas formas en que se pretende reducir a géneros la vertiginosa pluralidad de un poema. No acepta pues ninguna de las disciplinas que utiliza usualmente la crítica, desde la estilística hasta el psicoanálisis. Acorde a su criterio, «la primera pretende decirnos qué es un poema por el estudio de los hábitos verbales del poeta. El segundo, por la interpretación de los símbolos». Mas no solo en el campo de la lingüística o la semiótica se hacen evidentes los recelos del mexicano. La geografía y la historia tampoco lo convencen para explicar el porqué, el cómo o el para qué se acumulan versos sobre una página en blanco. Y desde esa perspectiva tiene razón. La demarcación de un territorio no conlleva necesariamente a una similitud en la escritura de distintos autores. Igual si intercambiamos lugar por tiempo. En una época común pueden hallarse infinidad de creaciones que responden a una estética diferente. La certeza de tales axiomas induce a Paz a manifestar que «así, no es tanto la ciencia histórica sino la biografía la que podría darnos la llave de la comprensión del poema». ¿Pero, entonces Borges…?

Quien quiera que conozca la vida y obra de Henry Miller, por citar un ejemplo, vería en él —desde la postura de un novelista, es verdad— la evidencia del señalamiento anterior. De hecho, el norteamericano estaba completamente convencido de que la autobiografía era el futuro de la narrativa y no ponía muchos reparos para que su prosa respondiera de antemano a tales vaticinios. Sin embargo, el tiempo y los admiradores quizás, optaron por que fuera Charles Bukowski uno de los mejores exponentes de la relación directa que puede establecerse entre una muy singular manera de hacer literatura y otra no menos singular manera de vivir. Los excesos cotidianos de este —conflictivo, amante del alcohol y la vida bohemia— iban de la mano con su estilo áspero, descarnado, en ocasiones brutal, a la hora de contar sus historias.

Ahora bien, la fama de rebelde marginal y, por encima de la propia fama, la opacidad con que las leyendas suelen cubrir los relieves de sus iniciados, ha cooptado todo resquicio analítico para los seguidores a ultranza de Bukowski. A muchos de ellos les resulta difícil, sino imposible, percibir el sentimentalismo y la ternura presente en algunas obras de quien es considerado uno de los máximos exponentes del realismo sucio. Aunque una prueba inmejorable de esta engañosa paradoja bien pudiera hallarse en una breve carta que le enviara a su hija, Marina Bukowski, el 16 de septiembre de 1969:

Hola Marinita:

Es tan bonito escuchar tu voz cada vez que me llamas. Tienes la voz más bella del mundo. Muchas gracias por llamarme, me siento bien durante días y días después de hablar contigo y pienso que te voy a ver de nuevo y eso me hace andar. A veces cuando me enfermo pienso en ti y me pongo bien. POR FAVOR TEN MUCHO CUIDADO AL CRUZAR LA CALLE. MIRA PARA AMBOS LADOS. Pienso en ti todo el tiempo y te amo más que al cielo o a las montañas o al mar o a nada ni nadie. Por favor pórtate bien y sé feliz y no te preocupes por mí. Con todo mi amor, mi pequeña.

Hank.

Otra época y similar notoriedad distinguen a George Gordon Byron… digamos, Lord Byron. Su vida extravagante, sus prematuros, insaciables —y polémicos— apetitos sexuales, sus continuos escándalos, deudas, las acusaciones de incesto y sodomía que pendían continuamente sobre su cabeza, eran piezas de un juego que alternaba y, al unísono, matizaba su vida y su obra. Son pocos los escritores a los cuales se les puede, al menos en intención, retraer de su producción literaria. En el caso de Lord Byron, dicha empresa resulta sencillamente imposible.

Ahora, no por ellos ha de calificarse su extensa bibliografía según los más sobresalientes signos de sus versos. Del mismo modo, no debe reducirse a orgías y aventuras la existencia del Lord. Quizás, la presencia inobjetable del héroe byroniano salva a su arquetipo de insulsas generalizaciones. La tendencia bipolar de este, que en su momento daría paso al concepto de antihéroe, su arrogancia inaudita en conjunción con el escaso respeto que le demuestra a una comunidad que por obligación lo absorbe y por deseo lo repudia, pretende esconder —no siempre con éxito— la flaqueza verdadera de un hombre parapetado tras su propio cinismo. Fragilidad contra la que hubo de lidiar siendo niño apenas, a causa de una malformación en el pie derecho. Muy pronto pues, debió haber aprendido que mientras mayor la excentricidad en su carácter, tanto más alto el muro que protegería su alma. Si sobre estos cimientos analizamos un título, a todas luces de rasgos autobiográficos y fundador del citado héroe byroniano, Las peregrinaciones de Childe Harold, ¿qué habríamos de concluir entonces? ¿Era el sexto Lord Byron verdaderamente un libertino gozador de placeres a ultranza o un nómada sin rumbo fijo que devoraba los caminos de su verdadera conciencia? Cualquiera que fuese la respuesta atentaría ya contra la obra, ya contra la vida del londinense. No hay solución alguna.

La sinceridad de la creación, empero, y desde su (dis)función biográfica, no debe estar sujeta de forma irrestricta al argumento que la sostiene o la caracterización de sus personajes. El mejor modelo para demostrar tal aseveración podría ser el culteranísimo Luis de Góngora y Argote, a quien muchos estudiosos coinciden en «dividirle» su producción literaria a partir de su propia existencia —no confundir con la escisión de su poesía en términos de poemas mayores y menores—: para ellos hay un Góngora antes de la muerte de Su Majestad Felipe III y otro, dispar sino contrario, al perder los favores del monarca y de algunos de sus más allegados fieles caídos en desgracia —don Rodrigo Calderón y el Conde de Villamediana— que con él asumían el rol de benefactores. La adulación abusiva en sus sonetos —especialmente en su segunda serie—, orientada a la obtención de favores y un reconocimiento de alta alcurnia, contrasta con la desolación que se evidencia en sus últimas entregas. No obstante, si a criterio —y haciendo uso de las palabras— de sus contemporáneos, el poeta debía ser considerado «marcial cordobés» o «almorrana de Apolo» es algo que no acentúa ni demerita su lugar dentro del Siglo de Oro español. Para ser honesto con lo deshonesto, en Góngora debe tenerse en cuenta una importante aclaración. Pudo aquel haber sido desleal, en más de una oportunidad, a la causa de algunos poemas suyos, pero jamás traicionó el sentido personalísimo de su poesía.

En ocasiones suele suceder que los curiosos abocados al descubrimiento de las intimidades de un escritor olviden que la vida del mismo, semejante a la de cualquier otra persona, no tiene por qué responder necesariamente a una geometría rectilínea. Algo que, curiosamente, no espanta en el curso de las creaciones del autor, donde es bastante común escuchar hablar de retrocesos o impulsos en términos bibliográficos. No así biográficos.

Si en Góngora se evidencia una ruptura dentro de la temática que gesta su lírica, provocado por accidentes en su vida; en Marguerite Duras ocurre un fenómeno idéntico, pero en sentido contrario. Será su vida la que gire drásticamente gracias a la tardía aceptación de su propuesta artística, exactamente tras la aparición de El amante, en 1984, cuando la autora cargaba con setenta años de edad. Ante las abrumadoras muestras de reconocimiento se asegura que Duras perdió todo control sobre sí misma, refiriéndose a ella en tercera persona y bajo el signo constante de una vanidad que rayaba en petulancia.

Obra-vida. Vida-obra. ¿Habría existido El amante si Yann Andréa no se convertía en verdadero amante de la escritora, apenas con cuatro años de anticipación de ser publicada la novela? Al margen de las indiscutibles alusiones autobiográficas presentes en la historia, no olvidemos que la relación de la autora con su joven admirador fue tan o más turbulenta que la del Chino de Saigón con la pequeña del sombrero de fieltro. «Luego me dijo que yo tenía un cuerpo increíblemente joven», confesaría ella aludiendo a la primera noche que compartieran juntos. En el primer párrafo de su obra cumbre es imposible evitar recordar una frase similar: «…me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud».

¿Habría existido Yann Andréa si la soledad, el sexo y la muerte no hubiesen sido las constantes que marcan la literatura de Duras? El comprometimiento con un hombre al cual ella aventajaba por treinta y ocho años, homosexual y que frecuentemente se sentía apagado por el talento de su pareja, bien podría acentuar el aislamiento en ella, no sofocarlo. Asimismo, sus entonces seis décadas y media de existencia debieron parecerle abrumadoramente cercanas a la muerte al compararlas con la lejanía —que no sólo lozanía— imperante en los veintisiete abriles del joven. A sabiendas del riesgo que implica una relación con tan pocas probabilidades de fructificar, lo único peor a hallarse sola, para Duras, debió recaer en el convencimiento de no saberse acompañada.

Aquí también las conclusiones han de ser inducidas por los lectores. La ganadora del Premio Goncourt fue muy precisa en ese punto. A las intenciones de una colega para sacar una novela que relatase su vida no tardó en replicar: «Las biografías que se escriben sobre mí, no me interesan para nada. Mis libros deberían bastar».

Coincido con Paz cuando asegura que la poesía no es la suma de todos los poemas. Así tampoco la obra creativa de un autor tiene por qué considerarse el reflejo de la concatenación de vicisitudes, desdichadas o afortunadas, en la vida del mismo. De igual forma, y no por paradoja sino por inducción, no hay poema, cuento o novela que pueda ser separado a ultranza de las experiencias personales de aquella persona que le dio origen.

El error, si acaso hay tal, consiste en pretender establecer una relación de estricto carácter unilateral entre el autor y su obra. Cierto flujo que siempre —y únicamente— mana desde el primero hacia la segunda bajo el criterio de que es este individuo creador el origen inevitable, suerte de Dios que provoca palabras en lo que vendría a ser, asimismo, otra suerte de génesis literario.

Sin embargo, escribiría Paz: «La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad o, al menos, el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento: lo primero que hace el hombre frente a una realidad desconocida es nombrarla, bautizarla. Lo que ignoramos es lo innombrable». De tal forma, cada frase construida implica la reconstrucción indirecta de nosotros mismos. Si lo innombrable es, realmente, lo que desconocemos, —que jamás debe ser confundido con aquello que somos incapaces de comprender, hago exacta referencia a lo inédito absoluto, aquello que ni siquiera imaginamos— entonces a la cognición del mundo le debemos nuestra propia identidad como seres humanos, aun por encima de la calificación de artistas o creadores. En tal caso, nuestra faena queda relegada a mera traducción o, en el mejor de los casos, a una reinterpretación, recreación —¡atención!, tomado en su sentido reiterativo, no diversivo— de una realidad que luego, erróneamente, trocamos por ficción y, lo que resulta bastante peor, por consecuencia. Cuando debiéramos tomarlo por nuestro mismísimo origen. El flujo, ahora, mana en sentido contrario. Duras convertida en la amante, no la amante que brota de (y por) Duras.

El propio Cortázar se definía a sí mismo como una especie de mediador entre la historia y el lector. Su función se reducía, simplemente, a llevar al papel cuanto albergaba dentro. No venía al caso si para ello se tomaba un día o un año, el cuento ya estaba «ahí», afirmaba. Esta especie de no comprometimiento expresado por el gigante —en aptitud y estatura— argentino, obliga a reflexionar en torno a la verdadera responsabilidad de la persona que escribe y suele autodenominarse creador. Llámese inspiración o sensibilidad, si una experiencia cualquiera, ya sea propia o ajena, dispara nuestro sentido creativo, ¿somos entonces, verdaderamente, los artífices del resultado obtenido o apenas una consecuencia de un suceso mayor? Algo que, dicho sea de paso, no debe ser confundido con los arquetipos de ese otro Dios universal, a menos que consideremos la ínfima parte que, supuestamente, de Él nos corresponde. El sentido de la creación literaria es humano, así también sus resultados.

Ello infiere una solución presumible, sino plausible, al obstáculo que Paz anunciara inmediatamente después de sugerir que la biografía es capaz de brindarnos las llaves de la comprensión de un poema: «Dentro de la producción de cada poeta cada obra es también única, aislada e irreductible». Resulta evidente, desde la perspectiva de que todo suceso fortuito es independiente a la conciencia del hombre y su interacción con el sujeto deriva en una experiencia singular para este. Entonces, dicha retroalimentación implicará un nuevo elemento creativo. La obra se genera a sí misma. El escritor, por tanto, no es gestor ni personaje dentro del argumento que transcribe. Es puro conducto. Actor.

Por supuesto, esa experiencia específica —antes indeterminada— estará sujeta ipso facto al cúmulo de otras tantas aprehendidas por el autor. Su vida misma. De ahí la multiplicidad de modos —evito, ex profeso, los avatares del término estilo— que pueden notarse, indistintamente, en un artista a lo largo de su existencia o en muchos artistas que comparten idéntica contingencia. Así como la capacidad histriónica de diferentes actores logra diversificar las representaciones de un mismo personaje, el modo en que es interpretado un fenómeno personal, político, religioso, económico, social, científico… la lista sería interminable, en conjunción, ¿por qué no?, con cierta autonomía verdaderamente creativa que viene sustentada por la naturaleza del individuo, logrará esa obra única, aislada e irreductible a la que hace referencia Paz.

Alerto, eso sí, sobre la posible confusión que a algunos puede causarles la mayor o menor pericia de un escritor al momento de ejercer su oficio. El dominio de cualquier técnica e incluso lo que solemos llamar imaginación son, la primera, fruto de una experiencia adquirida luego de cierto aprendizaje; y la segunda, una derivación consecuente de otras experiencias. Nadie imagina «historias abstractas» pues para empezar se necesitarían palabras abstractas. Todas son combinaciones finitas del universo lingüístico y personal que nos concierne.

Punto y aparte para el discutible distintivo que se esgrime a partir del multicitado «talento». Sobran los ejemplos para demostrar que el mismo, muchas veces, suele venir acompañado por una ardua (sino implícita) ejercitación. Y en la exégesis de los casos «superdotados», si pretendemos movernos por los extremos, es triste reducir a simples procesos electroquímicos de nuestro cerebro el proceso de creación artístico literario.

Es deducible entonces que la única forma posible para que coincidan dos obras con rigurosa exactitud, habiendo sido escritas por diferentes autores, es que todos ellos experimenten, otra vez en rigurosa medida, idénticas vivencias. Ya Borges, auxiliado por su Pierre Menard, esboza el tema de la «total identificación» con un autor determinado. El personaje, enfrascado en una tarea que se presume imposible, «no quería componer otro Quijote —lo cual es fácil— sino “el” Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original; no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran —palabra por palabra y línea por línea— con las de Miguel de Cervantes».

No en balde el único medio a disposición para alcanzar tamaña quimera inicia, justamente, en la «duplicación» de la vida de su autor, lo cual conlleva a vivir las experiencias del manco de Lepanto. Conocer bien el castellano de su época, compartir la fe católica, guerrear contra moros o turcos, ser, en efecto, Miguel de Cervantes. Aun cuando Menard luego tergiversara sus métodos buscando un reto mayor —seguir siendo él mismo y, a través de sus experiencias, llegar al Quijote— la convicción de sellar con éxito su propósito si, antes de imitar la obra, imitaba la vida del creador, nos obliga a replantearnos la misma pregunta. ¿Movemos los hilos de nuestras ficciones o hay otra realidad que se encarga de mantenernos atados cual títeres a sus designios?

En realidad, la contradicción entre estos dos grandes de la literatura —Paz y Borges— resulta aparente. Sus centros de atención convergen, sí, pero desde perspectivas que no son afines. Mientras el mexicano descarta la posibilidad de llegar a la esencia de un poema sino es desde la propia poesía, el consejo del argentino libera a ese poema de todo vínculo —comenzando por su autor—, otorgándole plena autonomía y significación.

De mano con uno y otro, sería esfuerzo baldío ahogar la rima de un puñado de versos en determinada vivencia unipersonal; justificar una novela a partir de los (des)aciertos experimentados por quien la escribe o, tanto peor, caracterizar al artista según actúan sus personajes; cotejar la intensidad de un cuento dado el sentimentalismo de su creador. Validar generalizaciones biográficas que parecen demostrar estas razones; perdonar las excepciones; ¿qué tal combinar éstas y aquellas? En cualquiera de los casos ya no sería la obra sino otra obra lo que habríamos de leer. Y no importa si nos creemos con todo el derecho del mundo por llamamos autores. En lo más recóndito, en nuestro verdadero origen, seguiremos siendo palabras, esa rosa ajada, una historia contada por otras historias. E4

1. Paz, Octavio: El arco y la lira, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, p. 15.

2. Ibídem, p 16.

3. Ibídem, p 15.

4. Ibídem, p 30.

5. Entrevista concedida por Julio Cortázar al programa «A fondo», de la Televisión Española.

6. Paz, Octavio: El arco y la lira, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, p. 16.

7. Borges, Jorge Luis en «Pierre Menard, autor del Quijote», edición digital.