Escribir es un talento. La única responsabilidad de quien lo tiene, tal como la asume Melina Onofre, es cultivarlo, compartirlo

Nunca compartí lo de aquella mañana. Ni en una plática y menos por escrito. Pero al conocer a Melina, una puerta fantástica quedó abierta a los recuerdos de mi niñez. Uno, en especial, brincó las trancas del silencio al momento de redactar este prólogo.

Yo tenía nueve años y cursaba el cuarto de primaria. Era amiga de una niña, Rocío, la de los dieces garantizados en su boleta. Sus calificaciones eran tan blancas como su piel. Desde sus lentes con armazón oscuro y gruesos vidrios, evaluaba al mundo. Hablaba con seguridad. Siempre llevaba el pelo atado —con pulcra simetría— en una o dos colitas. Chío tenía una hermana menor, Jaqueline. Era su antítesis. Una morenaza de carcajadas abiertas y cabellos cortitos, desparramados. A ella le decíamos Jaquie. Era un jolgorio andante. Yo disfrutaba rondar con ambas hermanas. A veces, me identificaba con la prematura madurez de una; y, a veces, con el jacarandoso espíritu de la otra.

Un día, antes de salir a recreo, la maestra nos pidió dibujar un paisaje en una hoja tamaño carta, «a como Dios nos diera a entender». Era nuestro examen de la —ya desde entonces— tan subaprovechada materia de «Artísticas». Rocío tomaba clases particulares de pintura por las tardes. Pintaba al óleo, con acuarelas, a mano alzada. Era obvio lo que estaba a punto de suceder: otro cien garantizado para ella.

En mi pupitre, yo traía mi propio cuento. Uno inédito. Sentía la urgencia de comenzar a pintar, hinchada de una felicidad que solo yo entendía. Poco a poco, saqué de la mochila mis callados súper poderes para gozar, absolutamente, de la evaluación.

La tarde anterior, le había dicho a mi papá que necesitaba unos colores para la escuela. A bordo de su Le Baron negro, me llevó a la papelería más grande de Chihuahua capital, ciudad que me vio nacer y donde radicábamos. Nunca supe sus razones, pero mi papá tomó la imborrable decisión de no comprarme colores de palo marca Blanca Nieves o los bicolores que ya me había gastado. Optó por una cartera de flamantes marcadores. Eran los más hermosos, los más deseados, los más mágicos. Los famosos Fantasy color, gruesecitos, con punta cortada de manera transversal. Desde mi percepción de niña, eran carísimos. Un lujo. Nunca pensé pedirlos. Jamás me encaprichaba por objetos onerosos o sofisticados. Quizá por eso, estos Fantasy color me causaron tal impacto.

Con mis marcadorazos a todo color, aquella hoja en blanco comenzó a poblarse de matices. Primero tracé la silueta de la típica casita, la raya horizontal del suelo que tendría el zacate esperado, las curvas de las nubes de pomposo contorno y, en la esquina superior derecha, un solecillo que aparecía con carita feliz y rayas rectas alrededor, inclinadas, una grande y otra chiquita, entreveradas, a manera de rayos.

Así seguí. Estaba ida. En éxtasis, marcador tras marcador. Fue, entonces, que tomé la decisión de «rellenar», poco a poco, cada uno de los elementos que había silueteado en mi hoja. Con el marcador azul claro, colocado con una cierta angulación, tracé una línea gruesa; enseguida de ella, otra; luego, una más. Del blanco de la hoja, aquel cielo mío aparecía ahora completamente azul. Luego, siguió el turno del sol, de las paredes y techo de la casita, del césped, de las nubes. Ni un solo milímetro de mi hoja tenía un blanco desperdiciado. Le puse mi nombre por atrás y, oronda, caminé al escritorio de la maestra. Entregué el reflejo de los tantos colores que habían iluminado mi alma. Me sentí plena.

Salimos a recreo. El patio, los gritos, el calor y más de lo habitual. Pasó media hora y sonó el timbre. Allá fuimos de regreso al salón que estaba en el segundo piso del colegio, al fondo de uno de sus tres pasillos.

«Voy a entregarles las calificaciones de su examen de Artísticas». Con esa frase nos recibió la maestra. Durante el recreo, supongo que ella había tomado su pluma Bic de tinta roja para trazar nuestras calificaciones al frente de cada dibujo. En voz alta, comenzó la repartición: «fulanito, ochenta; menganita, noventa; perenganito, sesenta; Renata, cien». ¡Ah, caramba! ¿Cómo que «Renata, cien»? No era posible. ¿Había otra Renata en el Cuarto B y no me había enterado? ¿Un cien para mí? Todas esas preguntas me las lancé en silencio mientras volví a caminar rumbo al escritorio de la maestra. Con mis manitas flacas tomé mi examen y, en efecto, ahí estaba el majestuoso cien. Regresé a la banca con una de esas dichas en las que una quisiera siempre, y por siempre, vivir.

Mientras yo contemplaba con inédita fascinación aquel milagro, escuchaba la voz de la profesora aún en su labor: «otro fulanito, setenta; aquel perenganito, sesenta; Rocío, noventa». Y el salón guardó silencio. Tampoco pude creer lo que escuchaba.

Con un gesto flamígero en su rostro, Rocío pasó por su dibujo y, de inmediato, fue a buscarme. «A ver tu dibujo. ¡Enséñamelo!», me dijo con tono decidido. Comparó, analizó y regresó con la profesora a reclamar su calificación. Le puso los dos dibujos en el escritorio, al igual que sus argumentos artísticos. Luego de escucharla un rato, la maestra tomó el mío y lo mostró al grupo. «¿Saben por qué este dibujo es el único que tiene un cien? Porque, precisamente, es único. A nadie se le ocurrió iluminar todos los espacios. Sus dibujos, excepto el de Renata, tienen parecido. Ella presentó algo distinto. Por eso, tiene un cien».

Quién lo hubiera dicho. En mi imaginario infantil no existía un esfuerzo consciente que buscara calificaciones de excelencia. Tampoco albergaba alguna malicia para calarme o confrontarme con mis pares para demostrarles lo competente que podía ser. Si de por sí, ya me atacaban y la mayoría me hacía a un lado, lo menos que quería era echarme otro costal de desaires encima. Temí que ese cien histórico provocara lo mismo y que hasta perdiera la amistad con Rocío y su hermana. Aunque Chío no quedó tan contenta, optó por copiar «mi técnica» del llenado de colores. En el siguiente examen de Artísticas, ambas conseguimos un cien, igual que otras niñas y niños. Y fin del relato.

Yo no sabía —y mucho menos me cuestionaba— si tenía algún talento sobresaliente o hasta dónde podía cultivarlo. Me daba la sensación de ser una niña distinta, eso sí. Que no me costaba imaginar lo inimaginable y encontrar los cómos para lograrlo. Sabía que mis ocurrencias eran llamativas, adelantadas, diferenciadoras. Pero hubo un «algo» en el entorno escolar, en el medio familiar, en el ámbito social que siempre me llevó a dar uno o dos pasos para atrás cada vez que estaba segura de poder volar a los universos que nada más aparecían en mis mapas mentales. Así, entonces, de las 0.08333 posibilidades de contar con una experiencia como la del súper cien en Artísticas, la del único cien de esa clase, la del cien que ni la alumna más inteligente obtuvo, de pronto y sin esperarlo, aparecí como la protagonista ganadora de mi propia historia.

No soy pintora. No sé dibujar y no tomé clases para aprender esa disciplina. Pero en la impronta más entrañable de mi infancia, recibir la visibilización y el reconocimiento a la autenticidad de mis sentimientos volcados en colores fue de altísimo impacto. Ser alguien que da o que recibe apoyo para empoderar la expresión creativa es, para mí, motivación garantizada, un cautivante grito de paz.

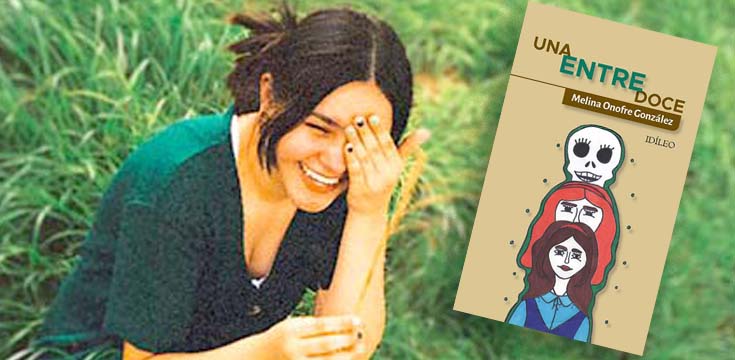

En medio del invierno de 2021, en el corazón de mi casa editorial, IDÍLEO, me bastaron dos minutos de conversación con Melina Onofre González, y otros cinco de escucha atenta a la lectura en auditorio de uno de sus relatos, para dar mi veredicto. Le propuse, de inmediato, la publicación de su primer libro. Ante mí estaba una persona respetuosa, de 12 años cumplidos, y con dones lingüísticos nada comunes a esa edad. Esta idónea combinación —su habilidad para manejar la palabra, así como la propiedad de sus modales— fue la retórica con la que ella me abrió otra puerta. Pude imaginarme a Melina como una escritora triunfante y supremamente contenta. Le vi el porte de sus dos alas —imaginación y academia— y ahí estaba ya, de ida y vuelta, en medio de sus propios universos bibliográficos. No podía dejar pasar más tiempo. Ningún «algo» impediría que ambas conquistáramos el proyecto editorial en el mes que vimos la luz primera: ella nació un 27 de septiembre de 2008; yo, el 17 de septiembre de 1968.

Sesiones remotas, mensajes instantáneos, correos electrónicos, llamadas telefónicas. No volví a ver a Melina en persona. Mantuvimos comunicación epistolar. Le sugerí la escritura de una docena de relatos para dejar el testimonio de que, a sus doce años, ella comenzaba su trayecto profesional como escritora. Accedió gustosa. En una de nuestras charlas, propuse que los 12 textos fueran una modalidad de la «microbiografía» de Melina. Con una sonrisa que pude imaginar, también comprendió la encomienda y la ejecutó con su estilo. Le compartí un tranco de correcciones estilísticas —de ésas que no suelen ser enseñadas en las clases de Español— y, después, apliqué otras tantas en el aparente silencio de varios fines de semana en IDÍLEO: la musicalidad de la escritura de Melina nunca se diluyó, como tampoco todas y cada una de las ilustraciones a las que ella supo dar voz. Y llegó el momento de crear el título de su primer libro. Bailamos bajo la lluvia de palabras, de frases. Entre una lista de alternativas, Melina me honró al seleccionar uno de los títulos que le sugerí, Una entre doce. Ella palpita a través de ese título impreso en la portada de este ejemplar y en las de los tantos libros más por circular. Segura estoy que su autora los dedicará con encanto. Será como si, en cada firma, Melina reiterara las citas de éxito con su destino en las letras.

¿Qué resultado aparece si dividimos el número uno entre doce? Pues el 0.08333. Es decir, la cantidad de posibilidades de que en México aparezca en la palestra pública una tinta femenina talentosa, de doce años de edad, prometedora en el ámbito de las humanidades y, subrayo, con una cortés afabilidad. Esa tan ausente en el mundo de adultos al que pertenezco, y al que Melina vino a colorear, como una de sus hadas entre indómitos arcoíris. Aquí cedo el espacio a su pluma:

Para empezar Melina Onofre González

Siempre me ha gustado escribir, leer y dibujar. La poesía y la música forman parte de mi vida. Podría decir que soy una persona creativa gracias a varios por qués.

Mi amor por las letras viene del lado materno. Mi abuelo y mi madre han destacado en la lectura y la escritura. La poesía y declamar son lo suyo. Mi abuelo preparó a mi madre para muchos concursos de declamación; luego, a mí. Sin embargo, siempre me sentí más segura al escribir poemas y otro tipo de textos. Aunque aprendo con rapidez, mi memoria no es sobresaliente y declamar me cuesta bastante. Todavía me acuerdo de un poema muy corto que mi abuelo me hizo aprender cuando era muy pequeña: «Pajarito, pajarito, no te comas mis cerezas porque viene mi mamá y te estirará las orejas».

Por el lado paterno, mi bisabuela era pintora y, mi abuela, su principal admiradora. Colgaba los cuadros que pintaba su madre por toda la casa. Y es que mi bisabuela pintaba tan hermoso que, cierto día, hasta llegué a confundir una de sus pinturas con una fotografía.

Sé tocar algunas canciones en el piano. Alguna vez tomé clases de ese instrumento y me fue muy bien. No dudo que, si me lo propusiera, hoy sería mejor pianista que antes. Mi papá toca muy bien la guitarra, canta hermoso y, a veces, hasta me escribe canciones. No dudo que ese talento lo heredó de mi bisabuelo, ya que, él, en sus tiempos, escribía canciones lindas. A veces, cuando viajo en carretera con mi papá, pone las piezas musicales de mi bisabuelo y tratamos de entender sus letras: «Haces que sienta serpentinas en mi boca».

Hace tan solo unos meses se me presentó la oportunidad de trabajar con una gran editorial y escribir un libro. En una charla casual, leí en voz alta el contenido de un proyecto escolar de la materia de Español —consistía en escribir una historia— y recibí la invitación a dar un primer paso hacia la publicación formal de mis escritos. Aquí está el resultado.

Una entre doce es una recopilación de, precisamente, una docena de súbitas historias. Su finalidad es estimular la imaginación gracias a una lectura entretenida.

Los 12 textos aquí incluidos están ordenados cíclicamente. Hacen referencia a etapas y situaciones de mi vida e invitan a relacionarlas con las de quien lector: ya sea con una experiencia que hayan vivido, o con algo que viven en este momento, o bien, con lo que esperan vivir. Con Una entre doce busco que cada quien se familiarice con los principales relatos que hoy, en el transcurrir del año 2021, a mis doce años de edad, me definen en gran medida.

Existen ciertas etapas vitales en las que, poco a poco, nuestra imaginación parece que se esfuma. La influencia que tienen las redes sociales en la actualidad, apaga la creatividad que, se supone, deberíamos aprovechar al máximo. Por esta importante razón, mi primer libro está dirigido a un público adolescente, en especial.

Historias con hechos fantásticos, momentos misteriosos, finales de suspenso y un toque de romance. Textos escritos con base en mis experiencias, al igual que en mis sueños. Mezcla de anécdotas familiares: momentos trágicos, así como vivencias espléndidas. Mar de experiencias, emociones, colores y sabores. Sucesos súbitos que cambian el rumbo de la trama. Retrato de una vida en 12 historias. Así es Una entre doce.