El profesor Brondo nunca supo si el ajedrez era una ciencia, un deporte, un arte o sólo un pasatiempo. No le importaba definir el juego, sino vivirlo —lo gozaba y lo sufría— con la convicción de que era realmente infinito. «Este enredo», decía, «lo inventó el diablo»…

Primera parte

De todas las pasiones abrazadas por mi padre —la narrativa, la poesía, la música, el periodismo, la pintura, la historia, los toros, el futbol y la enseñanza—, el ajedrez fue, quizá, la única de todas que lo llevó a pisar los bordes de la locura.

Podía pasar horas tratando de ganar una partida, desmenuzando un gambito o tratando de descifrar el Problema del Caballo, la urdimbre imposible de que un caballo de ajedrez, colocado en una posición cualquiera, salte —uno a uno y sin repetir casilla— por todos y cada uno de los escaques del tablero.

Como buen ajedrecista, nunca supo si el ajedrez era una ciencia, un deporte, un arte o sólo un pasatiempo. No le importaba definir el juego, sino vivirlo —lo gozaba y lo sufría— con la convicción de que era realmente infinito. «Este enredo», decía, «lo inventó el diablo».

Lo maravillaban el blanco y negro, el Ying y el Yang, el universo, la defensa, el ataque, la guerra encarnizada de dos adversarios, la vida entera resumida en un tablero. La fascinación absoluta. Para él, el ajedrez era poesía pura: «¡Sesenta y cuatro casillas componen el infinito!», exclamaba una y otra vez frente al tablero. «¿Cómo es posible?».

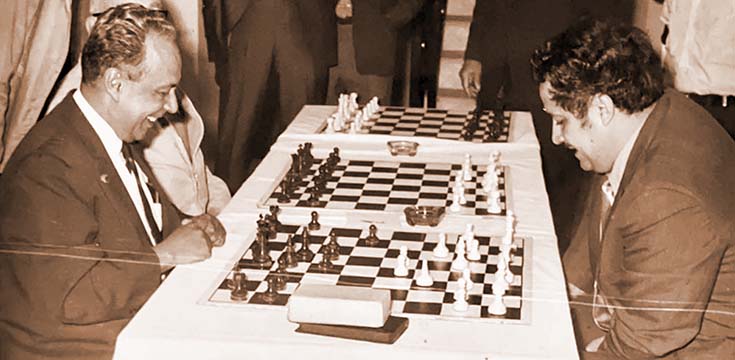

En sus últimos años, ya entrado en sus ochenta, decenas de tardes lo encontré en el estudio de su casa de Saltillo rodeado de revistas, periódicos, apuntes y legajos repasando juegos históricos de Fischer, Spassky, Capablanca, Kárpov, Kaspárov, Alekhine, Kasper, Morphy y tantos otros genios del ajedrez.

Se sentaba solo frente al tablero y tomaba en sus manos un viejo diario con algunas de aquellas partidas y pasaba horas y horas reconstruyendo los movimientos de los grandes maestros. No sólo replicaba las jugadas; analizaba también otras posibles y creaba nuevos escenarios a partir de los lances de su imaginación.

Le impresionaba la profundidad del juego, el mundo inagotable de probabilidades, ese severo ámbito de Borges «en que se odian dos colores». Se sabía de memoria los versos del argentino dedicados al ajedrez y yo desde niño solía oírlos de su boca. Dramática la voz:

Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores.

Cuando jugaba siempre soltaba al aire frases para sí mismo y para todo aquel que quisiera escucharlo: «¡Después de 10 jugadas ninguna partida es igual!», gritaba. «¡Este juego no lo puedes descifrar ni con la lámpara de Aladino!».

Entre sus cuadernos de apuntes y anotaciones encontré un texto subrayado con tinta roja del coloso Gary Kaspárov en el que el campeón ruso planteaba así la magia del juego:

«Pese al modesto número de casillas (64) y piezas (32), el ajedrez es un juego prácticamente infinito. El número de partidas distintas que pueden disputarse se calcula en 10 elevado a la potencia 123; una cifra que reduce el número de átomos del universo a una cantidad insignificante. Se han jugado millones de partidas; se han escrito miles de libros, pero aún así no existen fórmulas precisas que garanticen la victoria».

Para el profesor Brondo esa infinidad era lo más fascinante: el inextinguible misterio del juego, su mar inconmensurable de posibilidades.

En casa nadie sabe con exactitud cuándo fue contagiado con tanta fuerza por esa viruela. Por sus pláticas, podría suponer que fue un mes de 1960 cuando, recién casado, llegó a Parras de la Fuente a trabajar como maestro —años antes se había graduado en Saltillo en la Normal Básica y en la Normal Superior— y topó con un grupo de ajedrecistas empedernidos.

A diferencia de mi madre, que tenía una plaza de educadora en el Jardín de Niños Sara P. de Madero, mi papá trabajaba apenas ocho o diez horas a la semana en la secundaria de la ciudad. Su día era levantarse, desayunar, ir a la escuela, dar una o dos horas de clase por la mañana para después refugiarse en la biblioteca, preparar sus planes académicos y vagabundear por las calles.

Un buen día dio con las instalaciones de la Sociedad Mutualista Benito Juárez que, entre otros pasatiempos, cultivaba el arte del ajedrez en sus instalaciones. Ahí no sólo aprendió a jugar; quedó prendado para siempre del ilusionismo inescrutable de las enardecidas batallas del tablero.

Con el tiempo dominaría con destreza el arte del juego: sus aperturas, sus ritmos, los medios juegos, sus garlitos, sus finales y, si eso es posible, la inmensa mayoría de sus secretos.

Mi padre contaba que uno de sus rivales en la cooperativa de Parras era el señor Benjamín García Niño, un veterano del ajedrez que no daba la más mínima concesión en el tablero. Don Benjamín había aprendido el arte de Carlos B. Madero, miembro de la familia del prócer de la democracia, Francisco I. Madero, y era, quizá, el hueso más duro de roer en la cooperativa.

Era tal la concentración de Don Benjamín en cada partida —platicaba mi papá— que sus sombreros estaban llenos de agujeros por la lumbre de sus cigarrillos. Aspiraba el humo de tabaco lentamente y llevaba su mano a la mejilla con el cigarro encendido sin dejar de ver las piezas. En ese éxtasis —que sólo conocen los ajedrecistas— se olvidaba de todo hasta que el olor le advertía que el sombrero se estaba quemando. Otras veces, la lumbre avanzaba por la columna del cigarro sin filtro hasta quemarle los dedos.

De haber sido un fumador, a mi padre le habría pasado exactamente lo mismo. No fumaba, pero no le hacía falta el tabaco para pasar horas y horas y horas hipnotizado frente a las piezas. Una noche, después de una larga jornada en la cooperativa, el profesor Brondo emprendió presuroso el camino a casa. Al doblar hacia la calle de sus lares vio a lo lejos a mi madre parada en la banqueta con medio kilo de tortillas de harina en la mano.

— ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? —le preguntó asombrado—.

— No tengo con quién cenar —le respondió, aireada, la joven esposa—. Estoy esperando a que pase un indigente o cualquier persona para invitarla a la mesa.

Por unos días —y sólo por unos días— mi papá volvió a la casa de General Cepeda 33 a la hora de la cena. Después volvió a las andadas, a los tableros y a las escapadas vespertinas y nocturnas de los incorregibles ajedrecistas parreños.

Así siguió toda su vida. Cuando dejó Parras viajó a Phoenix con mi madre y con mi hermana, recién nacida, para dar clases de español en la Universidad del Estado de Arizona. De alguna manera se las ingenió allá para jugar ajedrez con maestros, estudiantes y miembros de clubes de ajedrez. No había vacuna contra el virus.

En 1967, cuando mis padres volvieron a México con la familia extendida (ya habíamos nacido mi hermano y yo), el profesor Brondo cultivó como nunca su afición de ajedrecista. Nos instalamos en Reynosa, donde mis papás eran maestros de Inglés, Español y Ciencias Sociales en la Secundaria Mario González Aguirre.

A pesar de trabajar tanto en el turno matutino como en el vespertino, el maestro se las arreglaba para doblarle las manecillas al reloj y ganar tiempo para el ajedrez. Más tarde daría también clases en lo que hoy es el CBTIS 7, donde gran parte de su tiempo lo dedicó a esparcir por todos lados el «virus» del ajedrez. Inició ahí una nueva etapa de su vida: la enseñanza del juego.

Por aquellos años desplegó en secundarias, preparatorias y clubes de amateurs una cruzada de difusión e iniciación del juego por todo Reynosa al lado de otros maestros como los hermanos Vito Elio, Víctor Hugo y Alíber López, depurados conocedores del deporte ciencia.

Gracias a ellos, a finales de los sesenta y en las décadas de los setenta y ochentas floreció todo un movimiento ajedrecístico en esa ciudad y en otras de Tamaulipas. Recuerdo a mi papá organizando torneos no sólo en Reynosa, sino también en Matamoros, Tampico o Ciudad Victoria. Incluso, participaba como organizador o juez en torneos en la Ciudad de México y en estados como San Luis, Coahuila, Nuevo León y Durango.

Por esos años, abrumó la casa con tableros, libros, revistas y relojes de ajedrez. A veces, uno veía una preciosa caja de madera y la abría con curiosidad sólo para encontrar peones de madera despintados, alfiles, caballos, torres, reinas y reyes despostillados. En cajas de archivos uno encontraba folletos, convocatorias o escritos sobre el juego. En los libreros, los portalibros eran pesados caballos o torres de mármol del ajedrez. E4

Maravilloso relato… Fui una pequeña parte de su vida… Los recuerdo por siempre a él y ami querida maestra Chabelita… De lo mejor de mi vida!

Gracias!!!